2025年3月18日、19日の2日間、東京・丸の内で開催された、持続可能な社会の実現に向けてサステナビリティのリーダーが集うアジア最大級のコミュニティイベント、「サステナブル・ブランド国際会議2025」。日本サステイナブル・レストラン協会は、フードサステナビリティパートナーとして、同イベントで提供される食事のサステナビリティの監修を行うとともに、サステナビリティに配慮された食事のとり方を体験する「FOOD MADE GOODダイニング」キャンペーンの企画と、運営協力を行いました。

そして、同イベントに合わせて行われた、Sustainable Brands OPEN SEMINAR(オープンセミナー)の中で、食に関する2つのセッションを企画。料理人や食関連メディアの編集者、農家などのみなさんと登壇しました。

2日目のセッションのタイトルは、「持続可能な未来への道:料理人が育む サステナブルな基準」。

「持続可能な未来への道:料理人が育む サステナブルな基準」とは

消費者がサステナビリティを基準にレストランを選ぶ状況を作るための仕組みが必要であるという背景から、日本サステイナブル・レストラン協会のサポートの下、2023年9月〜2024年7月の1年間、フードテック官民協議会の消費者アプローチ勉強会が、消費者の選択基準を調査しました。レストランやシェフがどのようにサステナビリティを推進しているかを調査し、消費者がサステナビリティを基準に選んでいるかをアンケートで確認。フードテックの文脈を含めた消費者の選択基準をまとめた本報告書は、2024年12月に農水省に提出されました。

下田屋氏は、本セミナーのファシリテーターとして、冒頭でレストランにおけるサステナビリティ推進の重要性と消費者の理解促進という、セミナーの主要な目的を明確に示しました。そして、消費者がサステナビリティを基準としてレストランを選択する状況を作り出す仕組みと、料理人がサステナビリティの本質を理解し、行動することを支援する必要性を強く訴えかけました。

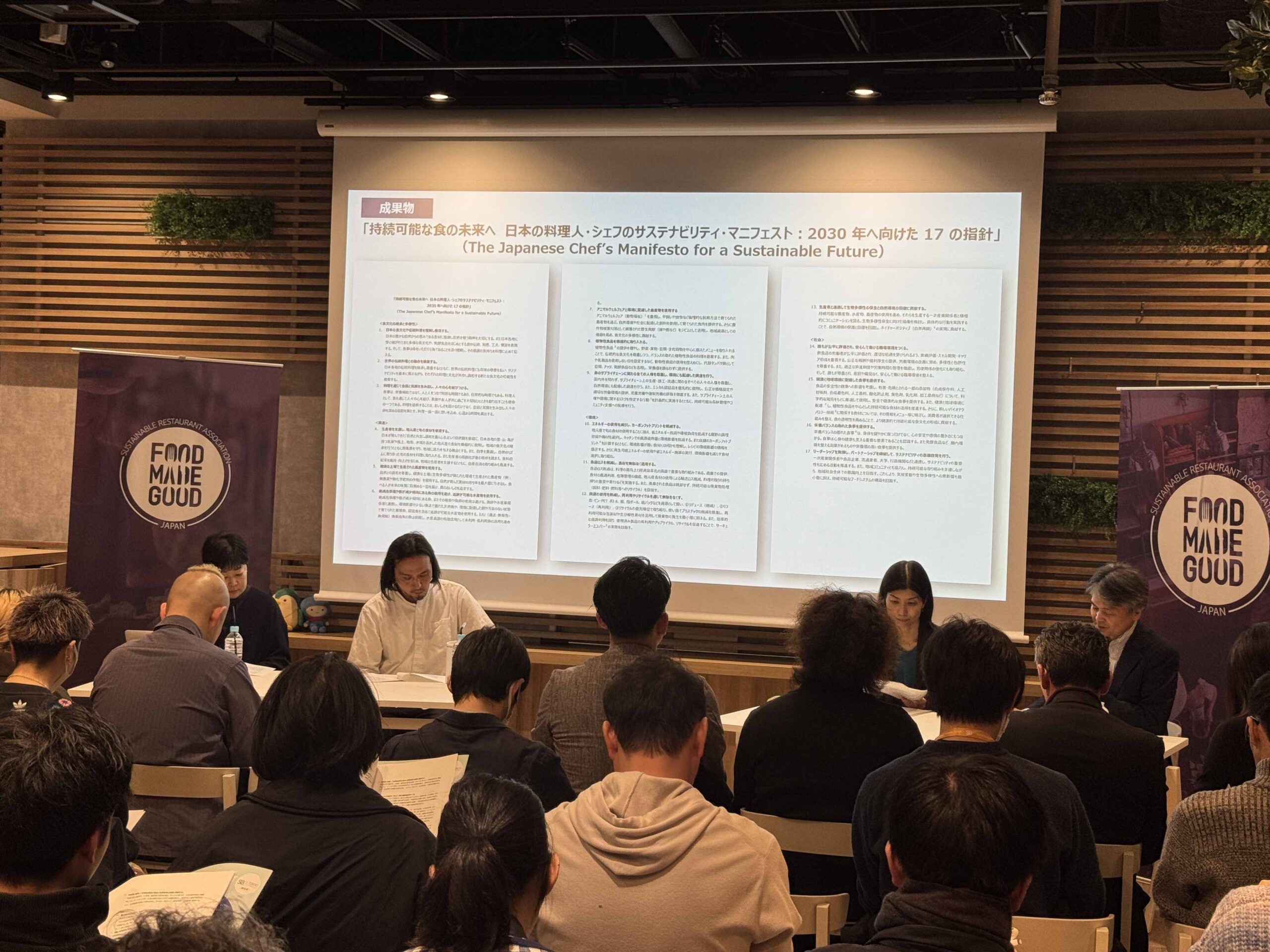

その中心となる概念として提示されたのが、「持続可能な食の未来へ 日本の料理人・シェフのサステナビリティ・マニュフェスト:2030年へ向けた17の指針」です。

これらのマニフェスト作成に至った背景には、デンマークのコペンハーゲンを世界に冠たる美食都市に変貌させたレストラン、「noma」の創業者であるクラウス・マイヤー氏が、2004年に提唱した「新しい北欧料理(ニュー・ノルディック・キュイジーヌ)のためのマニフェスト」があります。

「持続可能な食の未来へ

日本の料理人・シェフのサステナビリティ・マニュフェスト:2030年へ向けた17の指針」

(The Japanese Chef’s Manifesto for a Sutainable Future)

食文化の継承と多様性

1. 日本の食文化や伝統料理を理解し表現する。

2. 世界の伝統料理との融合を模索する。

3. 料理を通じて会話と笑顔を生み出し、人々の心を結びつける。

調達

4.生産者を支援し、地元産と旬の食材を使用する。

5. 健康な土壌で生産された農産物を使用する。

6.絶滅危惧種や数が減少傾向にある魚の使用を避け、追跡が可能な水産物を使用する。

7.アニマルウェルフェアと環境に配慮した畜産物を使用する。

8.植物性食品を積極的に取り入れる。

9.食物サプライチェーンに関わるすべての人権を尊重し、環境にも配慮した調達を行う。

環境

10.エネルギーの使用を減らし、カーボンフットプリントを削減する。

11.食品ロスを削減し、食材を無駄なく活用する。

12.資源の使用を削減し、再利用やリサイクルを通じて無駄をなくす。

13.生産者と連携して生物多様性の保全と自然環境の回復に貢献する。

社会

14.誰もが公平に評価され、安心して働ける職場環境をつくる。

15.健康と地球環境に配慮した食事を提供する。

16.栄養バランスの取れた食事を提供する。

17.リーダーシップを発揮し、パートナーシップを締結して、サステナビリティの意識啓発を行う。

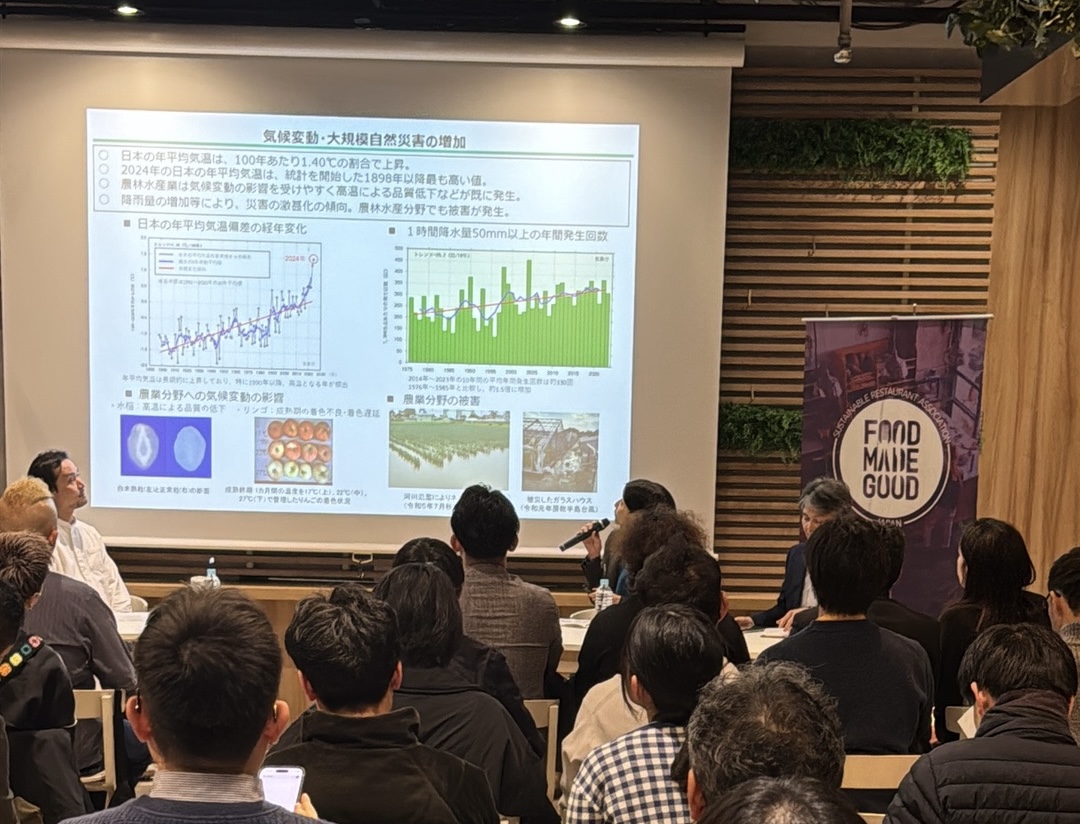

持続可能な食料政策:政府のアクションとその意義

農林水産省の村上氏からは、地球温暖化による様々な地球課題に対応するため、政府が決定した「みどりの食料戦略システム」(令和三年決定)と、その具体化を図る「みどりの食料システム法」(令和四年七月成立)を紹介し、環境と調和のとれた食料システムの確立と環境負荷低減の促進を目指す政府の取り組みを説明しました。

環境配慮型農産物の不明確さが消費者の購買に繋がっていない可能性を示す調査結果を紹介し、そうした取組の見える化の課題にも触れました。そのために、農林水産省では、食と農林水産業のサステナビリティを考えるイベントやSNSでの情報提供を実施したり、そして「緑の食料戦略」の認知度向上を目指した活動を展開しています。

さらに、フードテックの推進の背景として、持続可能な食料供給、労働人口不足への対応、ウェルビーイングの実現という三つの柱で捉え、様々なサステナブルなフードテックの事例をウェブサイトで公開。官民連携の取り組みとしては、「フードテック官民協議会」(令和2年10月設立)を立ち上げ、1430人以上が参加する無料の協議会を運営し、プレイヤーの育成とマーケットの創出を推進しています。

近年では、新しいワーキンググループの立ち上げや地方自治体や民間企業を発信とした地域活動が活発化しており、令和六年度から地方でのイベント開催、来年度以降は地域活動との連携を強化する予定であること、そしてフードテックビジネス実証事業を実施しています。また、消費者アプローチ勉強会については、今後ワーキングチームとして活動する予定であることを述べ、消費者の理解促進に向けた具体的な動きを示しました。

レフェルヴェソンスの挑戦:食とエネルギーの未来を切り拓く

レフェルヴェソンスのエクゼクティブ・シェフである生江史伸氏は、「持続可能なレストラン経営には、食材の調達から調理、提供までの全過程において環境負荷を考慮する視点が不可欠です」といいます。

レフェルヴェソンスでは昨年9月から使用電力をすべて再生可能エネルギーに移行したことや、電気に関しては来年度からCO2排出がゼロになる予定であることを明言しました。

レストラン経営においては、技術的な情報や仕入れ先、運営企業などの情報を隠す文化がある一方で、透明性を高めるために努力の成果や課題を公開し、批判を受け入れつつ改善を図ることが重要だといいます。

2022年度から発行しているレフェルヴェソンスのインパクトレポートでは、使用する食材の産地や生産者の情報、食材の輸送距離、廃棄物の削減率、エネルギー使用量などが詳細に記録されています。

「数値で見える化することで、改善点が具体的に分かります。持続可能な取り組みは小さな積み重ねの結果。データを通じてその成果を確認し、次のアクションに活かしています」と生江氏は説明します。また、作成においては外部に任せるのではなく、レストランのスタッフが自主的に作成しているのだそう。

さらに、生江氏は自然資本(ネイチャーキャピタル)の考え方を紹介し、自然から資源を借りて社会を成り立たせている以上、返すべき責任があると述べ、自然からの搾取には罰則を設け、再生力に貢献する活動への補助金投入を提案しました。続けて「日本的な自然への感謝の念が、サステナビリティに通じるかもしれない」と日本の料理業界の未来に期待も込めて語りました。

シェフの物語が変える、持続可能な未来

料理王国の柴田氏は、メディアとして「持続可能な食」を広めるための役割に言及しました。「消費者がサステナブルな食の価値を知るためには、情報発信だけでなく、体験や感動が欠かせません」と強調します。シェフやレストランがサステナブルな取り組みを行うだけではなく、そのストーリーを伝えることが鍵だと柴田氏。「シェフが生産者の思いを伝え、それを消費者が実感することで、サステナブルな食が広がっていく」と語りました。

一方で、サステナブルな取り組みには課題やジレンマも存在すると指摘しました。シェフたちの必要性の理解不足や、労働時間短縮とサステナブルな取り組みの両立の難しさ、日本特有の「もったいない」精神と欧米のサステナブルな食文化の違いなどを挙げました。

シェフたちへのアンケート調査の結果、2024年のキーワードとしてSDGsの重要性が認識されている一方で、実際に行動に移しているシェフはまだ少ないという現状を示し、2025年に向けた取り組みの必要があるといいます。

メディアの役割としては、料理人は生産者と消費者をつなぐハブのような存在であり、日々の料理を通じてサステナビリティを伝えることが重要であるといいます。イベントを通じてサステナビリティを広めることの効果性を伝え、さらに食の雑誌やライフスタイル雑誌と連携することで、より大きなインパクトを生み出すことができるとしました。

サステナブルな未来へ:料理人、政策、メディアが描く次の一歩

後半のパネルディスカッションでは、各登壇者がそれぞれの立場から、サステナブルな食の未来について熱く語り合いました。村上氏は「政策だけではなく、料理人が現場で具体的なアクションを起こすことが重要です」と話します。生江氏は「料理人が地域の食文化の担い手として役割を果たすことで、持続可能な社会に貢献できる」と続けました。柴田氏は「消費者がサステナブルな選択をするための情報発信が、飲食業界全体の流れを変える」と提言。

3者の話を受け、最後に下田屋氏が「それぞれの立場が連携し、行動を積み重ねることで、持続可能な未来が築かれることになるでしょう。」と述べ、会を締めくくりました。

Sustainable Brands

OPEN SEMINAR

OPEN SEMINAR

Session 10 サステナブルレストラン

※本セミナーは[Sustainable Brands OPEN SEMINAR & EXHIBITION]の内の1つのプログラムです。

[Sustainable Brands OPEN SEMINAR & EXHIBITION]の詳細はこちら

https://www.sb-os-ex2025.com/

最近のコメント